儿童心理建设的“答案之书”,解决当代儿童成长中的隐性挑战

文|马兴民(中国少年儿童新闻出版总社总经理)

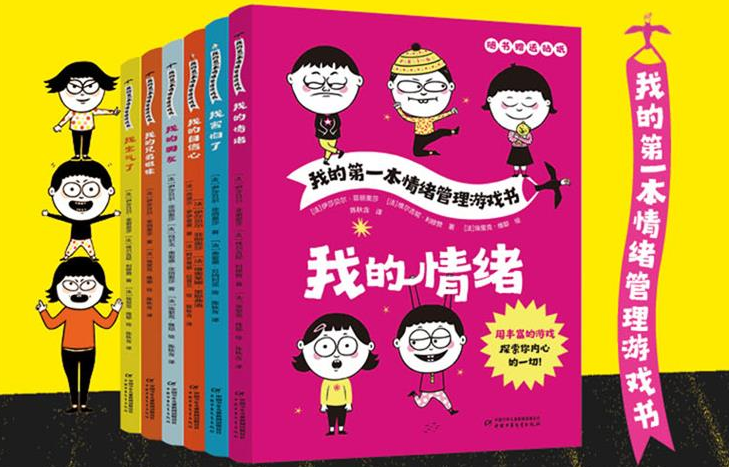

近日,由法国心理学家伊莎贝尔·菲丽奥莎创作的“我的第一本情绪管理游戏书”(全6册),在我社正式出版发行。作为首批读者,我几乎是一口气读完的,“恨不相逢早”较真切地表达了我作为一个“过来人”的阅读感受。这套书在法国深受欢迎,作者具有深厚的专业素养,我们在引进版权的过程中,针对中国孩子的特点进行了本土化处理,在此倾情推荐给中国5~10岁的孩子和他们的父母。

解决当代儿童在成长中的隐性挑战与支持缺口,是出版这套书的现实价值。心理建设从孩子抓起,已成为全社会的共识。在教育提质增效的大背景下,孩子们在专注学业成长的同时,也需要逐步适应丰富的社交关系——幼儿园里期待融入集体、小学时希望获得同伴认可、部分家庭中的孩子也在学习与兄弟姐妹相处,这些成长过程中的必答题,若解答不好,很容易成为孩子心理压力的来源。而现实的挑战是具体的,主要表现在两个方面:从孩子的角度看,5~10岁的儿童正处于情绪认知的“窗口期”,他们对“开心”“生气”“害怕”等感受的认知仍模糊,既说不出“我为什么难过”,也不知道“生气时该怎么办”,只能通过哭闹、退缩、对抗等极端方式表达,若应对不当,久而久之易形成自卑、敏感、暴躁等心理特质。再从社会支持的角度看,现实中,许多家长的情绪教育常存在“要么说教要么忽视”的误区,学校的心理健康辅导也难以满足每个孩子的个性化需求,儿童心理支持体系的“断层”,让很多孩子在情绪风暴中独自挣扎。所以,从现实的需求角度出发,这套聚焦情绪教育主题图书的出版,不是“锦上添花”,而是“雪中送炭”。

从游戏出发,精准破解儿童心理困境,是这套书的表达特色。该书跳出传统心理书籍“讲道理、列清单”的刻板模式,用孩子喜爱的“游戏语言”,把抽象的心理知识与脑科学转化为可触摸、可操作的实践。在游戏的过程中,在家长与孩子的亲子互动中,心理困境自然得到疏解。当孩子在《我害怕了》中制作“恐惧测量表”,将“怕噩梦”“怕被孤立”的感受转化为贴纸与图画时,他们不仅在量化恐惧,更在学会与恐惧“对话”——而这种“可控感”恰恰是破解儿童焦虑的关键;当孩子在《我生气了》中玩“氧气电梯”游戏,跟着步骤深呼吸、“降温”时,他们不是在被动接受“控制脾气”的要求,而是主动掌握情绪调节的方法,这种“主动性”,远比说教更能塑造长期行为习惯。

更重要的是,该书远不止“解决当下情绪问题”,而是根据“抗挫力”“共情力”“自控力”这三大少儿成长核心素养,努力为少年儿童构建起终身受益的“心理免疫力”。《我的情绪》教会孩子识别7种基本情绪,当孩子能说出“我不是‘不听话’,我只是‘感到委屈’”时,便已迈出了心理自助的第一步;《我的自信心》让孩子看见自己的闪光点,在“我能行”的积极暗示中摆脱贴标签,不断强化自我认同;《我的朋友》帮助孩子主动表达友好、化解社交矛盾,在同伴关系中建立安全感;《我害怕了》让孩子把抽象的恐惧具象化,逐步建立面对未知的勇气;《我生气了》引导孩子从 “哭闹发泄” 转向 “合理表达”,学会与愤怒和平共处;《我的兄弟姐妹》让孩子学会看见彼此的优点,从“争夺关注” 转向“互助分享”,在家庭互动中培养包容与协作的品质。

书中的“家长指南”章节,体现了作者的匠心独运。“与孩子共成长”,是当前许多家长需要面对的重要而又紧迫的课题——不少初为人父人母的家长既无经验又少理论。通过阅读“家长指南”,能够认识掌握游戏背后的科学原理,也收获了许多具体的亲子沟通建议。比如如何通过“情绪大转盘”和孩子聊感受,如何用“依恋油箱”理论理解多子女家庭的“争宠”行为。这种“亲子共学”的模式,让心理健康教育不再遥远,逐渐成为“家庭的日常”。

在服务少年儿童身心健康发展方面,中国少年儿童新闻出版总社一直在努力,“知心姐姐”品牌伴随了几代人的成长,阅读书目、家庭教育项目也在不断地丰富和完善。在为党育人、为国育才的实践中,我们深知这项工作的责任和使命。愿“我的第一本情绪管理游戏书”走进更多的家庭,成为孩子们开启情绪智慧的钥匙,成为助力当代儿童心理建设、读者朋友们喜闻乐见的“答案之书”。