“猫耳洞”里的科学之光:戍边战士与《我们爱科学》的40年回响

40年前,八里河东山的“猫耳洞”阴暗潮湿,硝烟弥漫的阵地上,一本《我们爱科学》杂志,竟成了连接后方温情与前线需求的纽带。老战士陈元科与这本杂志的故事,不止是一段个人回忆,更是科学知识、人民关怀与军人坚守交织的时代佳话,藏着跨越时空的精神力量。

上图:参战老兵陈元科(左)和胡国桥(右)在《我们爱科学》创刊65周年活动现场

一、科学:从“纸上知识”到“战地利器”

对无线电爱好者陈元科而言,《我们爱科学》杂志上“简易扩音器组装”的文章本是兴趣所致的偶然发现,却在艰苦的战地环境中变成了“刚需”。彼时各班“猫耳洞”分散,指挥联络不便、文化生活匮乏,扩音器成了打破隔绝的关键——接上有线喇叭后,它既能传递作战指令、播报新闻,又能播放音乐,让冰冷的阵地有了“声音的温度”。

这并非简单的“技术应用”,而是科学知识“落地生根”的生动体现。《我们爱科学》传递的不只是组装步骤,更是“用科学解决问题”的思维:在物资有限的前线,一本杂志提供的实用技术,竟实实在在提升了作战效率、丰富了战地生活,让“科学”不再是遥远的概念,而是能扛住炮火、服务战斗的“硬支撑”。正如陈元科所说,这份科学知识“支持了我们在前线的战斗和生活”,这是对“科技赋能”最朴素也最有力的诠释。

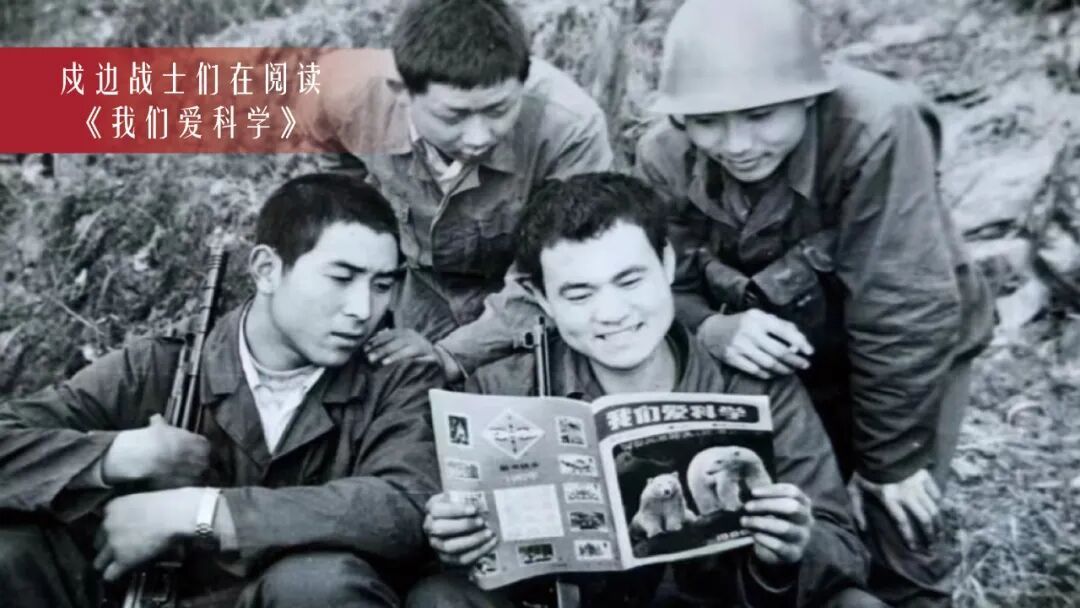

上图:戍边战士们在阅读《我们爱科学》

二、关怀:从“两台扩音器”到“人民是靠山”

当陈元科托战友邮购扩音器时,他或许未曾想到,杂志社不仅寄来两台设备,还主动退还了购款。这份“超出预期”的善意,成了全连战士心中的暖流——这不是一次普通的“商品交易”,而是后方人民对边防战士的牵挂:杂志社用行动告诉前线,他们的坚守被看见、被惦念,而“两台扩音器”,正是“人民与军队心连心”的具象化表达。

上图:陈元科在使用扩音器

陈元科在回信中写下“人民是靠山”,这不仅是一名战士的感动,更是对这份双向奔赴的精准注解:前线战士用生命守护家国,后方人民用各种方式支援前线,哪怕是一本杂志、两台设备,都藏着最真挚的关怀。这种关怀,化作了战士们坚守的底气——在9200多发炮弹的袭击下,他们能保持“全连无一人牺牲”的战绩,能创下“82次战斗、毙敌186名”的荣光,这份“人民的靠山”,无疑是重要的精神支柱。

三、传承:从“‘猫耳洞’记忆”到“跨越40年的致敬”

40年过去,陈元科从见习排长成长为岗位上的骨干,却始终记得“猫耳洞”里“闪闪发光的日子”,记得《我们爱科学》带来的力量。这份记忆之所以珍贵,在于它早已超越了“个人与杂志”的范畴,成为一种精神的传承:对陈元科而言,是“继承革命军人优良传统”的坚守;对《我们爱科学》而言,是从“支援前线”到“做孩子探索世界的金钥匙”的使命延续。

在杂志创刊65周年之际,陈元科的祝愿更显厚重:他希望杂志能继续用科学点亮孩子的梦想,这既是对当年杂志社善意的回应,也是对“科学传递温暖与勇气”的认可。从边防前线的“实用扩音器”,到如今孩子手中的“知识金钥匙”,《我们爱科学》始终在做同一件事——让科学不止有“硬度”,更有“温度”;而陈元科们的故事,也让我们看到:科学可以是战地的“通讯兵”,关怀可以是跨越山海的“桥梁”,而一份坚守与热爱,能在40年后依旧闪闪发光。

这段跨越40年的故事,终究是关于“联结”的:科学与生活的联结,人民与军队的联结,过去与未来的联结。而这份联结里藏着的温暖、勇气与力量,正是它能成为“佳话”、被珍藏40年的原因。

上图:陈元科讲述他在老山前线和《我们爱科学》的故事

我是《我们爱科学》杂志的老读者陈元科。今天,我想和大家分享一段我与这本杂志之间难忘的故事。

40年前,我作为一名见习排长,参加边防地区防御作战,驻守在八里河东山。阵地上生活艰苦,猫耳洞阴暗潮湿。一次偶然的机会,我翻到《我们爱科学》介绍简易扩音器组装的文章。从小就是无线电爱好者的我,立刻托战友邮购了一台。

没想到,杂志社不仅寄来了两台扩音器,还退还了购买款。这件事让我和全连战士深受感动。正如我当年回信所说:这不仅是两台扩音器,更是人民对边防战士深深的关怀,让我们真切体会到“人民是靠山”的真理。

在阵地上,由于各班的“猫耳洞”比较分散,不便于集中,我们就给各班接上有线喇叭,用扩音器通知有关事项,播放新闻、音乐等,大大方便了指挥联络,也丰富了艰苦战场上的文化生活。

在此,我可以欣慰地告诉大家,我们没有辜负大家的期望。在作战期间,共参加战斗82次,毙敌186名,抗住敌人9200多发炮弹的袭击,全连无一人牺牲,荣获“英雄炮兵连”荣誉称号。可以说,是《我们爱科学》提供的那份科学知识和实用技术,实实在在地支持了我们在前线的战斗和生活。它不光传递了科学,更传递了勇气和温暖。

转眼间,这么多年过去了。我在后来的工作岗位上继承和发扬革命军人的优良传统,屡创佳绩,但我一直记得猫耳洞里那些闪闪发光的日子,也一直记得《我们爱科学》杂志带给我们的力量!